Die medientechnischen Räume der HFBK sind mit unterschiedlichen Mikrofonen ausgestattet. In manchen Räumen (z.B. Aula) haben AnwenderInnen also die Qual der Wahl, welche Art von Mikrofon zu verwenden ist. um die Entscheidung zu erleichtern hier ein kurzer Überblick.

Bevor wir uns allerdings den Mikrofontypen widmen können, müssen wir uns einmal die Frage stellen was Mikrofone für den Liveeinsatz besonders macht?

Die Antwort darauf ist, dass Mikrofone in einem Live-Setting verstärkt werden – das heißt der vom Mikrofon aufgenommene Schall wird verstärkt und dann wieder im gleichen Raum laut aus Lautsprechern abgespielt. Ein Teil dieses verstärkten Schalls landet wieder im Mikrofon, was dann wiederum verstärkt aus dem Lautsprecher kommt, was dann wiederum...

Die Antwort darauf ist, dass Mikrofone in einem Live-Setting verstärkt werden – das heißt der vom Mikrofon aufgenommene Schall wird verstärkt und dann wieder im gleichen Raum laut aus Lautsprechern abgespielt. Ein Teil dieses verstärkten Schalls landet wieder im Mikrofon, was dann wiederum verstärkt aus dem Lautsprecher kommt, was dann wiederum...

Kurzum: Mikrofone im Live-Einsatz können nicht beliebig laut verstärkt werden, da Sie dann irgendwann in eine Feedback-Schleife (Rückkopplung) laufen, die als unangenehmes fiepen oder Dröhnen zu vernehmen ist. Um dieses Feedback zu vermeiden müssen wir ein Verständnis dafür haben welche Faktoren es begünstigen:

- empfindlichere Mikrofone (z.B. Studiomikrofone) neigen eher zu Feedback

- Mikrofone mit weniger Richtwirkung neigen eher zu Feedback

- Laut aufgedrehte Mikrofone neigen eher zu Feedback

- Mikrofone die sich nahe am Lautsprecher befinden (Distanz) oder auf Lautsprecher gerichtet sind (Ausrichtung) neigen eher zu Feedback

- Mikrofone deren Richtwirkung negativ beeinflusst ist (z.B. durch Umschließung der Kapsel mit der Hand) neigen eher zu Feedback

- Mikrofone in einer akustisch ungünstigen Umgebung (z.B. Aula, Aula-Vorhalle, iCAT) neigen eher zu Feedback

In der Praxis müssen wir also "nur" das Gegenteil davon machen und wir haben die Feedback-Gefahr gebannt, das erfordert allerdings ein bisschen Erfahrung, da wir nicht alle Faktoren immer beinflussen können.

Der wichtigste Faktor den wir bei der Verwendung beeinflussen können sind:

Handmikrofone

Headsetmikrofone

- Sprechlautstärke: Je lauter gesprochen wird desto weniger Verstärkung ist nötig, das bedeutet auch weniger Feedback

- Ansprechrichtung: Je besser das Mikrofon auf den Mund gerichtet ist, desto mehr Sprache (und weniger Feedback) kommt an

- Sprechabstand: Je näher der Mund am Mikrofon ist, desto mehr Sprache (und weniger Feedback) kommt an

- Mikrofonauswahl: Handmikrofone sind besser als Headsets sind besser als Schwanenhalsmikrofone

ACHTUNG: Es gibt Mikrofone die für den Live-Einsatz und welche die für die Aufnahme gedacht sind!

Mikrofontypen

Handmikrofone

Richtig eingesetzt ist das klassische Handmikrofon (egal ob kabellos oder mit Kabel) die beste Art von Live-Mikrofon. Man denke z.B. an ein lautes Rock-Konzert wo die Beschallungsanlage laut genug aufgedreht werden muss um mit einem Schlagzeug mitzuhalten, während die Gitarrenverstärker auf Anschlag gedreht sind – immer noch kann sich eine Sängerin durchsetzen. Es gibt also einen Grund warum hier keine Headsetmikrofone zum Einsatz kommen. Der Nachteilvon Handmikrofonen ist, dass entweder ein hässliches Stativ nötig ist, das den Blick (z.B. auf Manuskripte) versperren kann oder dass die sprechende Person keine Hand frei hat, das Mikrofon nicht richtig hält etc.

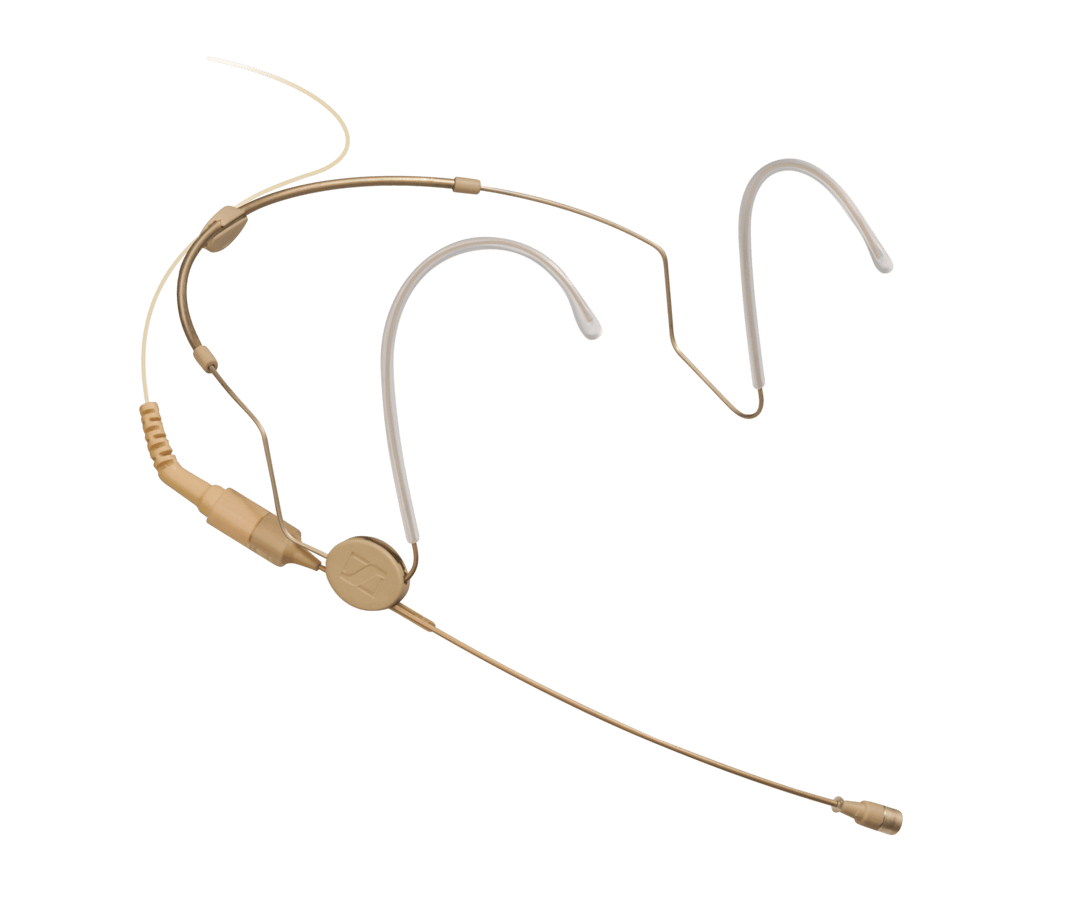

Headsetmikrofone

Eine sehr kleine Mikrofonkapsel an einem Bügel den man auf die Ohren setzt nimmt die Stimme von hinter dem Mund auf und sendet das Signal mit einem Taschensender an einen Empfänger. Headsets haben den bedeutenden Vorteil, dass sich die SprecherInnen frei bewegen können. Nachteile sind, dass die Mikrofonkapsel in ihrer Güte einer etwas größeren Kapsel etwas unterlegen ist, dass die Mikrofonposition nicht total ideal ist (neben/hinter dem Mund, nicht davor) und dass es einen Verkabelungsaufwand gibt, der direkt vor der Veranstaltung stattfinden muss.

Laveliermikrofone

Eine Alternative zum Headsetmikrofon ist das Laveliermikrofon (auch genannt: Ansteckmikrofon). Ähnlich dem Headset ist es mit einem Taschensender kabellos. Anders als bem Headset ist das Mikrofon hier in der Regel im Kragen versteckt. Vorteil ist hier, dass es absolut unsichtbar angebracht werden kann. Nachteile sind, dass die Position noch suboptimaler ist als beim Laveliermikrofon und vor allem dass nun auch Kleidungsgeräusche ein Problem werden können.

Schwanenhalsmikrofone

Wenn Personen an einem Pult stehen oder an einem Tisch sitzen, kann es von Vorteil sein Schwanenhalsmikrofone einzusetzen, da diese Art von Mikrofon dann Nah am Mund sein kann und gleichzeitig Manuskripte oder Notizen wenig verdeckt. Nachteile sind vor allem, dass ungeübte (aufgeregte) SprecherInnen hier gerne mal zu weit davon entfernt sind, vielleicht sogar das Mikrofon "aus dem Weg" schaffen.

Grenzflächenmikrofon

Diese Art des Mikrofons ist eine Art "Scheibe" die man vor sich auf den Tisch legen kann. Diese kann entweder batteriebetrieben und kabellos (Konferenztechnik Klasse Simon Denny) oder kabelgebunden (Konferenztechnik R11/R213ab) sein. Häufig gibt es hier einen Knopf oder eine berührungsempfindliche Oberfläche mit der sich das Mikrofon an oder ausschalten lässt. Diese Art von Mikrofon ist gut für Videokonferenzen geeignet. In unseren Räumen kommt diese Art des Mikrofons als Teil eines Mikrofonarrays zum Einsatz, das aus mehreren Mikrofonen besteht. Das System wählt dann automatisch das Mikrofon aus, bei dem aktuell gesprochen wird.

Kardioid-Ebenen-Mikrofon (Zeilenmikrofon)

Eine seltene aber besondere Mikrofonform findet sich in unserem RednerInnenpult in der Aula, diese Art von Mikrofon funktioniert anders als die anderen genannten Mikrofone und hat eher eine Art "Sprechbereich" innerhalb dem der Abstand dann keine größere Rolle spielt. Das hat den großen Vorteil, dass ungeübte SprecherInnen sich während des Sprechens bewegen können ohne den Sound zu verändern, zudem gibt es keine "nervigen" Schwanenhälse oder Stative die im Weg sein können. Nachteil ist dass sie auf Grund der höheren Empfindlichkeit leider früher anfangen ins Feedback zu gehen als die anderen Mikrofontypen

Die richtige Wahl

Welches Mikrofon das richtige ist, hängt also stark davon ab was der SprecherIn wichtig ist. Ist Bewegungsfreiheit und ein freier Blick auf das Manuskript wichtiger als eine absolut klare Sprachwiedergabe? Ist die SprecherIn geübt im Umgang mit einem Mikrofon? Sitzt Sie? Steht Sie? Wird Sie sich bewegen? Im Zweifel hilft auch hier ein Blick in die Praxis der Rockmusik: Wer vorher einen Soundcheck macht, weiß dann im Ernstfall was funktioniert und was nicht.

Kabelverbindung

Die meisten kabelgebundenen Mikrofone besitzen einen 3-poligen XLR-Stecker und können mit einem XLR-Kabel an einen Mikrofoneingang angeschlossen werden. Dieser Mikrofoneingang kann Teil der Raumtechnik, Teil einer Verstärkeranlage oder Teil eines Mischpults sein. Aber Achtung: Es gibt auch sogenannte Line-Inputs, die den gleichen Stecker verwenden. Da ein Line-Eingang für einen 100-fach höheren Eingangspegel ausgelegt ist, wird man nichts hören, wenn man ein Mikrofon an einen Line-Eingang anschließt.

Phantomspeisung

Bestimmte Mikrofone (Kondensatormikrofone) benötigen zudem eine Stromversorgung über das Kabel, diese Stromversorgung wird Phantomspeisung genannt und ist meistens über das Mischpult mit einem Schalter "+48V" schaltbar. Viele (aber nicht alle!) Kondesatormikrofone sind eher fürs Studio oder die Aufnahme gedacht als für den Liveeinsatz.